遺言書の作成

遺言は、遺言者(被相続人)が生前に家族や第3者にどのように財産を分けるかというような財産分与の方法を具体的に指定するものです。

遺言書の作成は民法で定められた法律行為で、15歳以上で石能力があれば誰でも作成することができます。

遺言書を作る時には、「誰に」「何を」「どれだけ」相続させたいかを考えておきます。

また、作成方法の違いによりいくつかの種類があります。

自分の思いを整理して遺言書を作成しておきましょう

遺言・・・自分の遺産の相続を生前に意思表示しておくこと

作成方法・承認などの決まりにより作成され、それぞれに長所・短所があります。

| 自筆詔書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 記入者 | 本人 | 公証人(口述筆記) | 誰でも良い |

| 承認・立会人 | 不要 | 証人2人以上 | 証人2人以上と 公証人 |

| 秘密保持 | 保持できる | 公証人と証人に 内容を知られる | 公証人と証人に 存在を知られる |

| 検認 | 要 | 不要 | 要 |

| 長所 | 費用がかからない | 遺言書の存在と 内容が確実 | 遺言小の存在 が確実 |

| 短所 | 無効となる 可能性がある | 手間と費用がかかる | 手続きが複雑 |

遺言は、民法の規定により自分の意思が優先されます。

遺言があれば、相続人全員で遺産分割協議の必要もなくなります。

遺言がなければ民法の定められている法定相続人に原則法定相続割合で財産が相続されます。

誰に何を渡したいのか「希望がある」場合や「争続」を防ぎたいなら遺言小を書いておくべきです。

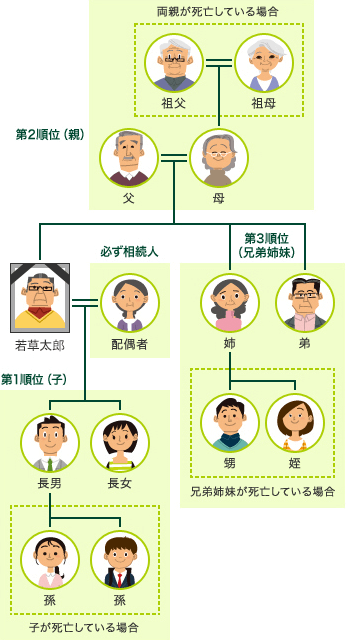

あなたの法定相続人は誰ですか?

法律で決まっている相続人と相続の割合を確認しましょう。

相続人になる人は、戸籍上の配偶者と一定範囲の血族です。

ここで、自分の法定相続人と彼らに認められた権利などを確認しておきましょう。

婚姻関係のない内縁関係の配偶者や愛人、離婚した相手には相続権はありません。

子供は直系卑属といい第一順位の相続権があります。

法定相続分

遺言などで相続分の指定がない場合は、民法で定める法定相続分が基準となります。

法定相続分は遺言がない場合に遺産分割協議の分割割合の基準となりますが、法定相続分と異なる指定や分割を行うこともできます。

法定相続分は相続人の組み合わせによって異なるので以下の表で確認してください。

相続人の有無

| 配偶者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 子 | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |

| 親 | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |

| 兄弟姉妹 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |

相続割合

| 配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 子 | 1/2 | ー | ー | ー | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | ー | ー | ー |

| 親 | なし | 1/3 | ー | ー | なし | なし | ー | ー | 全部 | 全部 | ー |

| 兄弟姉妹 | なし | なし | 1/4 | ー | なし | ー | なし | ー | ー | なし | 全部 |

例えば、配偶者と子供がいればそれぞれ二分の一ずつとなりますが、配偶者と父母の場合は配偶者が三分の二、父母が三分の一となります。

遺留分

遺留分とは、相続人が自分の取り分として主張することのできる相続財産における一定の割合をいいます。

遺留分は一定の相続人のみに認められており、遺留分の権利を行使できる人を遺留分権利者と言います。

遺留分は、相続人が直系卑属だけの場合、全財産の1/3、その他の場合は1/2となります。

代襲相続人

代襲相続人とは、被相続人が死亡する前に相続人が死亡や相続欠格、相続人廃除などの理由で相続権を失ったときは、子や孫が変わって相続できることです。

代わりに相続人となる人を代襲相続人と言います。

相続欠格と廃除〜相続人になれない人〜

相続欠格とは、遺言を嘘造したり、同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑に処された場合などは、なんの手続きもなく相続権を失います。

相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった場合に、家庭裁判所卯へ申し立てて審判を仰ぎます。

各種専門家の独占業務

遺言書作成や相続など本人が行うことには問題ありませんが、本人以外の第三者は、相談やアドバイス、代理手続きなど国家資格を持つ専門家の独占業務に該当する行為をおこなうことはできません。

相談されても、知っているからと言っても安易な気持ちで引き受けず、必ず専門家に相談するように促しましょう。

各専門家とは

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会ろ保健労務士など

遺言書と遺書の違い

「遺言」とは、自分が築いた大切な財産や先祖から引き継いだ財産を、最も有効・有意義に活用してもらうための遺言者の意思表示です。

一定のルールに従って書いた遺言には法的な効力があります。

一方、「遺書」とは死ぬこと、亡くなることを前提に自分の気持ちを家族や関係者に手紙で託すことです。

よって、自殺する人が書くのは遺書です。

遺書には身の潔白、自己保身、加害者への非難、恨み、家族への思いなどを書きます。

自己財産の配分・処分などはほとんど書かれることはありません。

また、決まった書式やルールはありません。

コメント