老後は誰にどのようにお世話になっているでしょうか?

亡くなる直前まで元気に活躍し、死ぬときはあっさりと大往生することをピンピンコロリと言います。

逆に、最後は寝たきりになって亡くなることをネンネンコロリというそうです。

もちろん理想はピンピンコロリです。

そのピンピンコロリに、こんな事例があります。

日中元気に暮らしていたおばあちゃん。

夕食後に孫とテレビを見て楽しそうに笑っていました。

そばらくして様子がおかしいと思ったお孫さんがおばあちゃんを覗き込むと座椅子に座ったままなくなっていたそうです。

さぞかしお孫さんは驚いたことだと思いますが、自宅で家族に囲まれてあっさり大往生できたおばあちゃんはきっと幸せだったのではないでしょうか。

実際には、少しずつ体力が衰え身の回りのことができなくなったり、寝たきりになったり、もしかすると認知症を患って自分のことが自分でわからなくなってしまうかもしれません。

そんな時に、状況に合わせて、どこで、誰に介護してもらいたいかの希望を記しておく必要があります。

公的介護保険制度

公的介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。

住まいの市町村(保険者といいます。)が制度を運営し、原則40歳以上の方を被保険者とした「社会保険制度」です。

介護が必要だと胃腸村に認定された時、費用の一部を払ってサービスを利用できます。

介護保険サービスの対象者

■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。

①65歳以上の人(第1号被保険者)

②40〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

■介護保険を利用できる人は次の通りです。

<65歳以上の人>(第1号被保険者)

⇨寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状(要支援状態)になった場合。

<40歳〜64歳までの人>(第2号被保険者)

⇨介護が必要となった原因が、加齢に伴う16種類の特定疾病医より、介護や支援が必要だと認められた方。

利用料

介護サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割です。(ただし、一定以上の所得がある方は自己負担額が2割となり、そのうち特に所得の高い層の方は自己負担額が3割となります)

仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は1千円です。

介護保険施設利用の場合は、費用の1割負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。

ただし、所得の低い人や、1ヶ月の利用料が高額になった人については、別に負担の軽減処置が設けられています。

※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。

サービス利用までの流れ

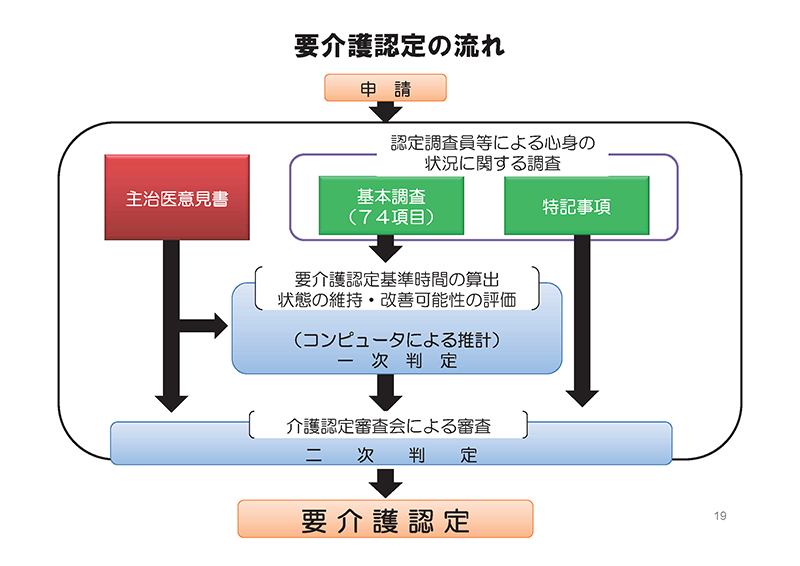

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

介護保険被保険者証が必要で、40〜64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

まず、市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。

主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

※申告者の意見書作成料の自己負担はありません。

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

市区町村は、介護認定審査会の判断結果に基づき要介護認定を行い、申告者に結果を通知します。

申告から認定の通知までは原則30日以内に行います。

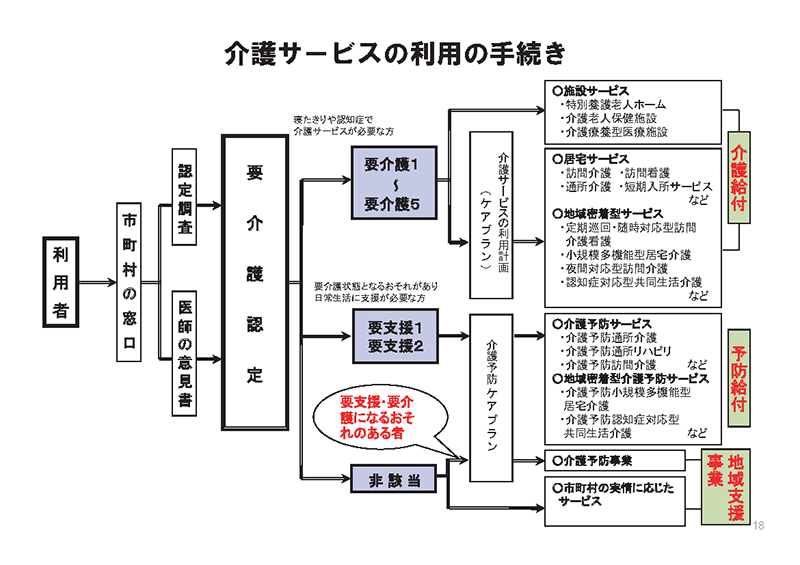

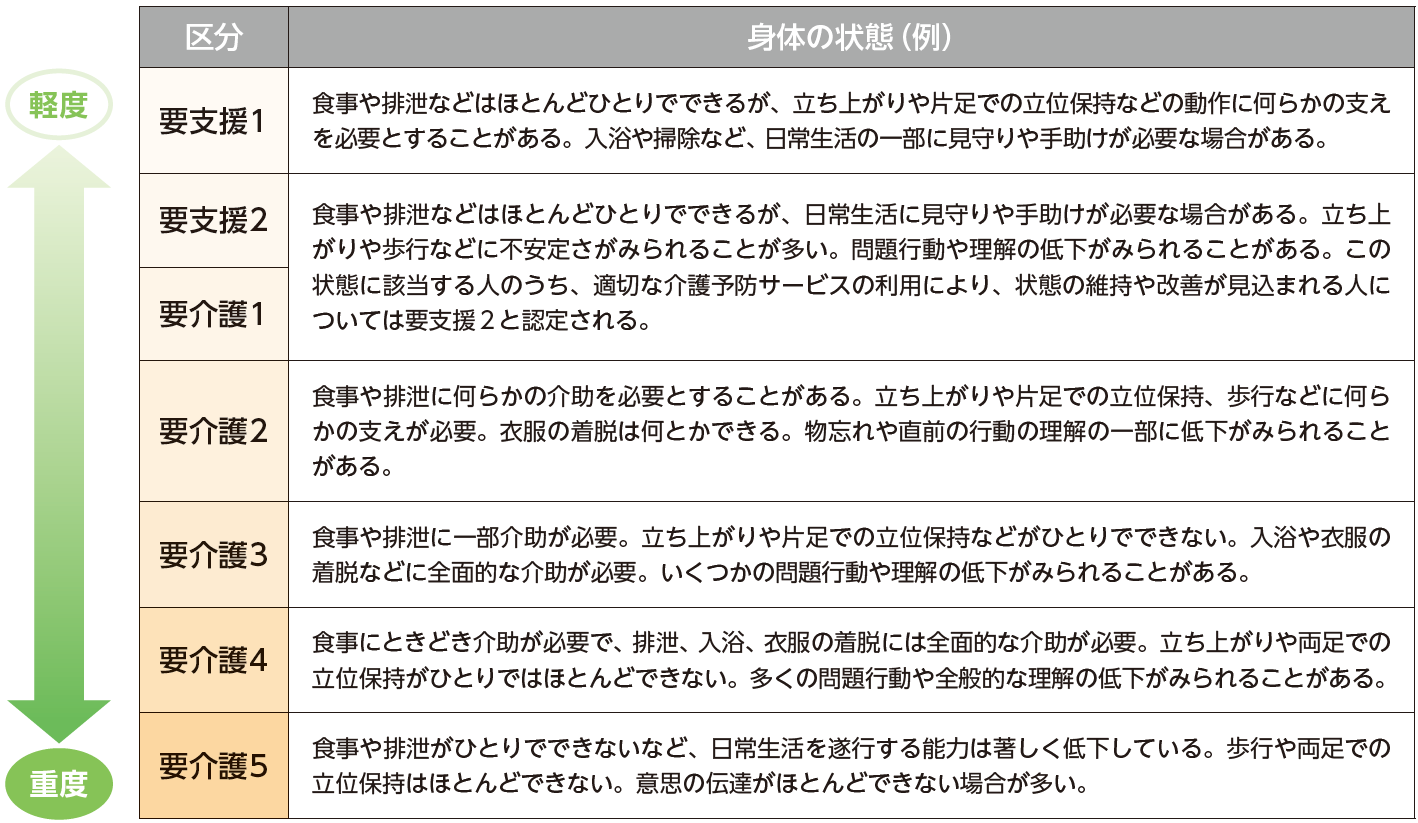

認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階及び被害等に分かれています。

[認定の有効期間]

■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3〜12ヶ月まで設定)

■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3〜24ヶ月まで設定)

※有効期限を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期限満了までに認定の更新申請が必要となります。

※身体の状態に変化が生じた時は、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

介護サービス計画に基づいたサービス

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画を作成します。

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービス利用します。

[要介護1〜5と認定された方]

◯「在宅」のサービスを利用する場合

居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。

◯「施設」のサービスを利用する場合

施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

[要支援1・2と認定された方]

ケアプランは地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

詳しくは、最寄りの市町村にお問い合わせください。

要介護別 身体の状態の目安及び利用可能サービスの例(在宅)

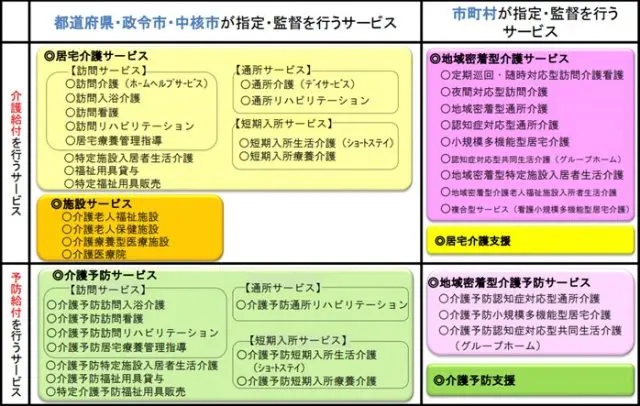

介護サービスの種類

地域包括支援センターとは

地域住民の心身の健康の維持、生活の安定、保険・福祉・医療の向上と増進のため必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関です。

介護、福祉、医療に関することなど、どこに相談していいかわからない場合、各市町村の地域包括支援センターに相談します。

<地域包括支援センターの4つの機能>

1、介護予防ケアマネジメント(保健師等を中心に対応)

予防給付、介護予防事業のケアプラン(計画)を作成し、要介護状態等となることを予防し、悪化の防止を図ります。

2、総合相談・支援(社会福祉を中心に対応)

住民の各種相談に幅広く対応します。

3、権利擁護事業(社会福祉士を中心に対応)

高齢者に対する虐待の防止、早期発見その他の権利擁護のための事業を行います。

4、包括的・継続的ケアマネジメント(主任ケアマネジャーを中心に対応)

ケアマネージャーの相談・助言、支援困難事例等への指導・助言などを行います。

介護される立場になった時のために

もし介護される立場になったら、子供や周囲の人に迷惑をかけたくないと不安を感じている方は多いと思います。

そんな時にはどのように不安を解消すればいいのでしょうか。

今後、介護が必要な状況になったとしても、残念ながら自分の力で判断することはできないでしょう。

介護の申請をするのも自分ではないはずです。

万一の時に自分の異変に気づいて介護が必要であれば申請してくれる身内や近所の知人、民生委員などと連絡が取れるようにしておくと良いでしょう。

そした、介護保険制度があることえお勉強して知っておくことも大切です。

もしもの時は周囲に気づいてもらえる環境を作り、ある程度自分がどのような介護制度を利用できるかを知っておけばいいということです。

その後は、「もし、介護が必要になったらどうしよう。みんなに迷惑をかけるのでは?」などという不安はどこかにおいて、現在の人生を楽しむこと、介護保険になるべく頼らないように元気でいるための予防を行うことに焦点を当てて暮らしていくことをお勧めします。

コメント